体育热点

运动员心脏的力量与耐力揭秘:从生理结构到极限挑战的全面解析

发布时间:2025-02-28 23:45:15

运动员的心脏是人类身体最为强大与耐力的体现之一。从奥运健儿到极限运动员,运动员的心脏不仅仅是一个简单的器官,而是承载着他们突破身体极限的力量和持久力。通过对运动员心脏的研究,科学家们已经揭示了其生理结构、适应性变化以及如何应对长时间的极限挑战。本文将从生理结构、心脏适应性变化、耐力训练对心脏的影响、以及运动员在极限挑战中的心脏表现四个方面,深入分析运动员心脏的力量与耐力,揭示这背后的科学奥秘。

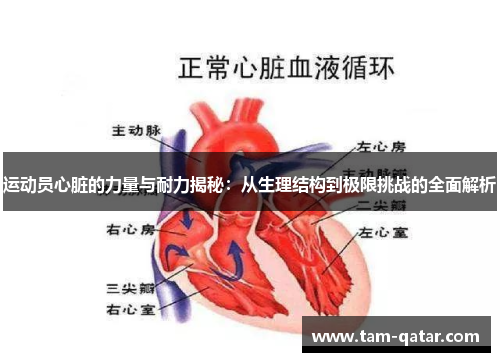

1、运动员心脏的生理结构

运动员的心脏与普通人的心脏在结构上存在明显差异。通过长期的运动训练,运动员的心脏在各方面都经历了独特的适应性变化。首先,运动员的心脏体积普遍增大,尤其是左心室的容量。左心室的增大意味着每次心跳能够泵出更多的血液,从而更高效地供应全身的氧气和营养物质,满足高强度运动时对能量的巨大需求。

其次,运动员心脏的壁厚有所增加,尤其是在长期进行耐力训练的运动员中更为明显。心脏壁的增厚是为了适应长时间、高强度的运动需求,这种结构的变化让运动员的心脏能够承受更大的压力。研究发现,心脏壁的增厚与心脏的功能性增强是密切相关的,它使得运动员能够更好地应对心脏负担。

此外,运动员的心脏在微观结构上也有独特的变化。运动员心脏的心肌纤维较为粗壮,血管密度增高,这让运动员在运动过程中能够更迅速地进行血液和氧气的交换。细胞层面的变化有助于提高运动员的心脏泵血能力和代谢效率。

2、运动员心脏的适应性变化

运动员心脏的适应性变化,是对长期高强度训练的生理回应。首先,运动员心脏的静息心率普遍低于常人。这是因为经过长期的耐力训练后,心脏的泵血效率得到了提升,心脏不需要过快的跳动来维持身体的基本需求。例如,一名马拉松运动员的静息心率可能低至40次/分钟,而普通人则在60-80次/分钟之间。

其次,运动员在运动过程中表现出的心率加速也不同于普通人。在极限运动中,运动员能够通过调节心脏的跳动频率,更有效地应对剧烈的身体运动。心脏的跳动频率会随着运动强度的增加而平稳过渡,且运动员的心脏在恢复阶段也能迅速恢复到平稳状态。这种快速恢复能力是运动员心脏适应性变化的重要体现。

运动员心脏的适应性变化不仅体现在静息心率和心率恢复能力上,还体现在心脏的血液供应能力上。长期耐力训练使得运动员的心脏拥有了更多的冠状动脉和微血管,这有助于更高效地为运动中的肌肉提供氧气和营养。这种血管网络的增加,使得运动员能够长时间维持较高强度的运动,避免过度疲劳。

3、耐力训练对心脏的影响

耐力训练对心脏的影响深远,特别是在提高心脏的耐力和效率方面。通过长时间的有氧训练,运动员的心脏不仅在结构上发生变化,功能上也得到了极大提升。耐力训练可以增加心脏的储备能力,让心脏在高负荷情况下依然能够维持稳定的工作状态。

在耐力训练的过程中,心脏会逐渐适应更高强度的负荷。例如,运动员在进行高强度的训练时,心脏每次泵出的血量都会增多,这样运动员就能更高效地供氧给肌肉,从而延缓疲劳的发生。随着训练的深入,运动员的心脏会不断增强其对抗高强度运动的能力,表现出更强的适应性。

耐力训练还能够提高运动员心脏的血液循环能力,尤其是在运动后的恢复过程中。通过训练,运动员能够快速恢复心率并降低运动后疲劳感,这在极限运动中至关重要。训练强度与恢复时间的优化使得运动员能够在最短时间内恢复,准备迎接下一次挑战。

永利集团3044集团4、运动员心脏在极限挑战中的表现

在极限挑战中,运动员的心脏面临着极大的压力和挑战。这类运动通常伴随着长时间的高强度运动,运动员的心脏需要在有限的时间内提供大量的能量和氧气。而在这一过程中,运动员的心脏能够展示出非凡的耐力和适应性。

例如,在长时间的马拉松比赛中,运动员的心脏不仅要维持稳定的输出,还需要应对突如其来的生理变化。在极限运动中,心脏的血液循环系统能够高效地调节供氧量,维持运动员的体能。此外,运动员的心脏在极限环境下,能够通过自动调节心率和血压,避免过度的生理负担。

运动员心脏的极限表现不止于高强度的耐力运动,极限挑战还包括例如登山、高原训练等情境。在这些高海拔的环境中,氧气稀薄,运动员的心脏要应对低氧的压力。这时候,运动员的心脏通过增加红细胞数量和提高血氧携带能力,使得运动员能够在极端环境下继续进行高强度的运动。

总结:

运动员的心脏是极限运动中不可忽视的重要器官。通过生理结构的改变、适应性变化、耐力训练的提升,以及极限挑战中的强大表现,运动员的心脏展现了惊人的力量与耐力。心脏的适应性不仅仅是针对一般运动负荷的调整,更是对于极端环境和超常负荷的一种生理应对。

随着对运动员心脏功能的深入了解,运动医学和训练方法也在不断发展。科学家们正在探索如何通过更精细的训练来提升心脏的表现,延长运动员的高水平竞技生涯。运动员的心脏不仅是力量和耐力的象征,它还代表了人类生理极限的突破,未来的科学发展将为我们揭示更多关于心脏的奥秘。